|

法的實施是把法律規範的要求轉化為人們的行為、將法律規範中的國家意志轉化為現實關係的過程,其基本形式包括執法、司法和守法。[]學界對國家憲法(即1982年憲法)在特別行政區適用有較多研究,據筆者觀察,這種適用是廣義上的,即除了司法,還有執法。本文在前人研究的基礎上進一步探討國家憲法在港澳特別行政區的實施,具體涉及三個問題,即國家憲法在港澳特別行政區實施的前提、基本法能否排除國家憲法在港澳特別行政區的實施,以及國家憲法在港澳特別行政區實施的方式。

一、國家憲法在港澳特別行政區實施的前提:其對港澳特別行政區有效

一國的憲法在其主權所及範圍內實施,這是不爭的事實,但我國憲法能否在港澳特別行政區實施卻成了一個問題,長期以來眾說紛紜。國家憲法若在港澳特別行政區實施,就必須對港澳特別行政區具有效力,關於國家憲法對港澳特別行政區的效力問題存在多種觀點,筆者認同“部分有效說”。

(一) 學界的爭議觀點

國家憲法中的哪些規範對特別行政區有效?至今仍存在較大的分歧,主要存在以下幾種觀點,即“整體有效說”、“全部有效說”、“部分有效說”和“效力的區際差異說”。

1. “整體有效說”

肖蔚雲教授在上世紀90年代指出,憲法整體上對特別行政區有效。[]有學者對“整體有效說”進一步分析指出:一方面在整體和一般意義上憲法作為主權國家的根本大法,自然在其主權範圍內具有法律效力;另一方面,在局部和特殊意義上,特別行政區具有相當特殊性 ,它不可能同我國其他行政地方一樣, 直接適用包括憲法在內的我國所有法律制度。所以, 憲法的法律效力不可能完整地、直接地適用於特別行政區, 這是特別行政區地位的特殊性所決定的。[]

2. “全部有效說”

有學者指出,“因為香港是中國領土的一部分,基於主權者意志的本質和國家根本法的特性,憲法是包括特別行政區在內的所有中國領土範圍內的最高法,這是憲法屬地效力的必然反映。”[]還有學者指出,憲法中那些與“一個國家, 兩種制度的原則相抵觸的條款”都將不直接適用於香港,但香港作為中國的一個特別行政區必須承認這些條款在中國內地實施的有效性,而且它們也是香港的憲法。[]還有學者指出,依據主權原則,憲法對特別行政區的效力具有普遍性、整體性和不可分割性。有的條款具有直接拘束力,由於特別行政區的政治制度和社會制度不同,憲法的部分條款對特別行政區只具有間接整體拘束力。[]其實,在《香港基本法》起草期間,起草委員會形成的一共識就是憲法的所有條款對特別行政區都具有效力。“中國的憲法在香港特別行政區內有效,有效的意思是指國家憲法在香港具有法律效力,而亦不可以不承認憲法中的任何一條,或認為國家憲法的其中一些條文在香港無效。”[]

3. “部分有效說”

關於“部分有效說”,有個別觀點認為憲法除了第31條外,其他條文對特別行政區不發生效力。[]而持“部分有效說”的學者大多認為對特別行政區有效的憲法條款不限於第31條,有的進一步指出憲法規範大多對特別行政區不具有效力。饒戈平教授認為,因為國家憲法允許特別行政區實行不同於內地的制度,所以國家憲法中的相當一部分規範不具有對港澳地區的效力。[]此外,許昌教授提出基本法對憲法有關條款效力起到補充作用,[]間接表明憲法的部分條款對特別行政區不具有效力。“部分有效說”的主流觀點是認為國家憲法中關於“一國”規範對特別行政區有效。

4. “效力的區際差異說”

有學者指出,在憲法效力的實現方式上,港澳特別行政區與內地並不一樣。在內地,國家憲法的所有條款都必須得到實施;但在港澳特別行政區,國家憲法效力的實現表現為只有少數特別條款在這些地區實施,而絕大多數條款不能在港澳特別行政區實施。因此,國家憲法的效力具有區際差異的特點。[]“效力的區際差異說”是對客觀現實的描述,可歸入“整體有效說”或“全部有效說”。

(二) 部分憲法規範對特別行政區有效

筆者認為,“整體有效說”主要是基於傳統憲法理論,同時也考慮到“一國兩制”的現實得出的結論,它應能夠成立。但該觀點只是籠統地說國家憲法對特別行政區整體有效,未能夠對憲法的哪些規範對特別行政區有效、哪些規範不具有效力問題做出回應。

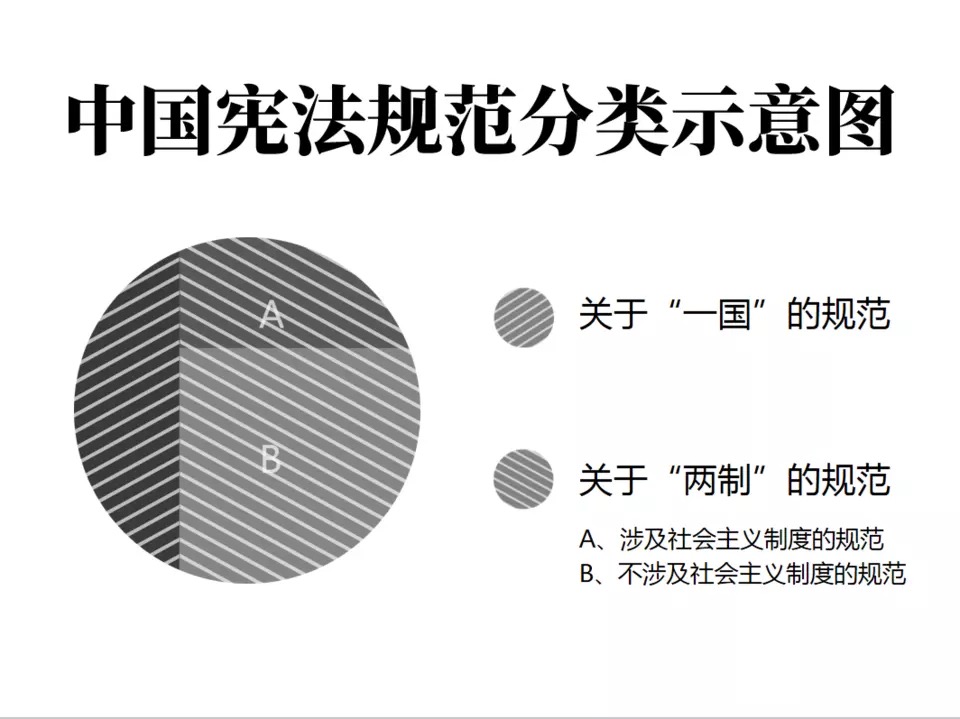

“全部有效說”是對關於國家憲法對特別行政區效力問題的一種政治化的回答,明顯難以成立。那種認為因為憲法是包括特別行政區在內的所有中國領土範圍內的根本法或最高法,所以憲法所有條款對特別行政區就都有效,如此的推論可能犯了想當然的錯誤,具體說來:第一,憲法的全部規範如果對特別行政區都有效,那麼就得全部實施,即全部憲法規範必須在特別行政區得以適用或遵守。而實際上憲法所規定的國家保護非公有制經濟的合法權益[]、計劃生育政策[]、直轄市和較大的市分為區、縣[]等很多規範並不適用於特別行政區,特別行政區對這些制度也不負有遵守的義務。第二,基於實行“一國兩制”,有些憲法規範並不適用於特別行政區,這表明這些憲法規範並非是特別行政區的“根本法”。正如于興中教授所說“回歸以後,香港雖然成為中華人民共和國的一個特區,但我國法律中的‘最終承認規則’並不一定就是香港法律中的‘最終承認規則’。”[]雖然我國是單一制國家,但因實行“一國兩制”和兩部基本法的实施,從而出現多個法域,故此,我國的單一制具有多法域的屬性。關於國家憲法對特別行政區的效力問題,需要跳出單一制國家單一法域思維模式。當然,這與聯邦制國家的聯邦憲法的地域效力也存在區別,因為即使在聯邦制國家,聯邦憲法的所有規範也對各個聯邦主體有效,可以適用於各個聯邦主體。法律效力的內部結構包含地域維度,即法的作用力僅在一定的空間內產生。[]國家憲法規範可大致分為兩大組成部分,即實施於包括港澳在內的全國範圍的規範和僅實施於內地的規範。“我們國家的憲法其實有兩個功能,一個是拱頂憲法的作用,另一個是內地憲法的作用。毫無疑問,作為拱頂憲法的那些內容必須適用於香港澳門,而在基本法的規定不同於憲法規定的情況下,憲法的相關內容即不適用。”[]第三,有學者提出,法的“效力”和“適用”不宜混為一談。[]言中之意是有些憲法規範不適用特別行政區,但並不意味這些規範對特別行政區不具有效力。關於法的效力有“作用力說”、“力量說”和“約束力說”等多種不同的界定,而“約束力說”是最常見的一種界說。[]就法效力的“約束力說”而言,法的效力與法的適用一般說來具有一致性,但也確實存在例外情況,例如,我國憲法所規定的社會主義制度雖然不在特別行政區實行,但特別行政區負有不得破壞的法律義務。這是因為港澳回歸後就納入中國的憲制秩序,憲法第1條第2款規定的“禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度”的法效力及於港澳特別行政區,由此也決定了特別行政區對國家憲法中涉及社會主義制度的規範有遵守的義務。但是,那些既不涉及“一國”、也不涉及社會主義制度規範(即“中國憲法分類示意圖”中的B類規範)的效力範圍並不包括特別行政區。當然,我們不宜對中國憲法第1條第2款中所說的社會主義制度作擴大解釋,這裡的社會主義制度主要是指關於國家政權的制度,不包括類如憲法第25條規定的計劃生育等制度。第四,假設有兩陳述,其中一個確認規定應為某行為的規範有效,而另一個確認規定不得為某行為的規範有效,此兩條規範顯然相互矛盾,彼此矛盾的規範不能同時有效。[]國家憲法中的所有規範本應對作為中國主權國管轄下的特別行政區都具有效力,但因憲法第31條作出特殊安排、兩部基本法第5條規定“特別行政區不實行社會主義的制度和政策,保持原有的資本主義制度和生活方式,五十年不變”,以及基本法第11條又規定“特別行政區的制度和政策,包括社會、經濟制度,有關保障居民的基本權利和自由的制度,行政管理、立法和司法方面的制度,以及有關政策,均以本法的規定為依據”。如果那些與基本法有關規範相矛盾的憲法規範(即“中國憲法分類示意圖”中的B類規範)對特別行政區有效力,就會導致兩部基本法的某些規範與這些憲法規範因同時適用於特別行政區而衝突,通常被認為是下位法的基本法就因毀損(derogate)[]而失去效力。其進一步的後果,只會有“一國”而失去“兩制”。

堅持“全部有效說”的學者針對堅持“部分有效說”學者提出的我國現行憲法的效力具有區際差異的特點提出了批評,認為即使不存在港澳特別行政區,國家憲法條款的效力實現也是存在明顯差異的,例如國家憲法規定的民族區域自治制度也只是在實行民族區域自治的地方實施,其他一般行政區域並不實行這一制度。由於國家憲法關於民族自治地方的規定和關於特別行政區的規定也不適用於一般行政區域,就會得出國家憲法在一般行政區域也不具有普遍效力的不當結論。[]這種批評是需要商榷的,憲法規定的民族區域自治制度並非只在實行民族區域自治的地方實施,現實中還沒有成為民族自治地方的一般行政區域,若滿足設立民族地方的法定條件,並經過法定程式,在這些一般行政區域完全可以設立民族自治地方。故此,不能以此得出憲法在一般行政區域不具有普遍效力的結論,也就說憲法條款的效力實現在內地不存在差異,是普遍的。此外,即使是全國人大制定的民族區域自治法、民族自治地區制定的自治條例和單行條例也不能規定民族自治地方不實行憲法規定的社會主義、人民代表大會等制度。這也說明不論是一般行政區域,還是民族自治地方,憲法規範都普遍有效。

筆者認同“部分有效說”,即部分憲法規範對特別行政區有效。經過2004年修憲,第59條規定全國人民代表大會由省、自治區、直轄市、特別行政區和軍隊選出的代表組成。修改後的第59條把特別行政區代表作為全國人大代表的組成部分,因此該條文無疑也對特別行政區具有效力,如果繼續認為只有第31條對特別行政區有效,就顯然不成立了。凱爾森認為,法律規範的效力(validity)與實效(efficacy)是兩種不同的現象,有效力的規範會因為被廢棄而失去實效。[]國家憲法只有部分規範在特別行政區適用,借用凱爾森的理論,這部分規範不僅有實效,也有效力。那些不在特別行政區適用的憲法規範是否就沒有實效,也沒有效力呢?這個問題過去一直沒有人探討。凱爾森認為,有效力的規範是指人們應該按照該規範的規定行事,這裡的按規範規定行事可以稱作規範的主觀意圖。[]其實,按規範規定行事也可認為是立法者的主觀意圖。憲法第1條第2款中“禁止任何組織或個人破壞社會主義制度”對特別行政區應具有效力,因為國家憲法是中國共產黨領導中國人民制定的,並在中共中央主導下進行多次修改,“禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度”的主觀意圖不但要在中國內地得以實現,而且要在特別行政區得以實現。是故,特別行政區對上述條款涉及的社會主義制度(即“中國憲法分類示意圖”中的A類規範規定的制度)負有不得破壞的義務。總之,雖然一些憲法規範不是“一國”規範而是“兩制”規範,但基於憲法第1條第2款的效力及於港澳特別行政區,由此引致其中關於社會主義制度的規定的效力也及於特別行政區。既然這些憲法規範(即“中國憲法分類示意圖”中的A類規範)的效力及於特別行政區,那麼它們就應在特別行政區實施。除此之外,那些“兩制”規範中不涉及社會主義制度規範(即“國家憲法分類示意圖”中的B類規範)的效力範圍並不包括特別行政區。

二、基本法能否排除國家憲法在港澳特別行政區的實施?

基本法是不是一份自給自足的法律文件?其實,基本法有時難以“自足”,也無法完全“排他”。

(一) 基本法的“自足性”論說

關於基本法的“自足性”,較早對此進行闡述的學者是 Yash Ghai(佳日思)教授。他提出,就香港政府管治、規制中央與香港的關係而言,《香港基本法》是一份自給自足的、排他的法律文件。所謂 “自給自足”,並不是說《香港基本法》與中國憲法沒有什麼關係,而是說《香港基本法》為處理中央與香港特別行政區關係以及法律在香港的適用提供了框架。[]

關於基本法的“自足性”,有學者認為《香港基本法》第11條第1款規定:“根據中華人民共和國憲法第三十一條,香港特別行政區的制度和政策,包括社會、經濟制度,有關保障居民的基本權利和自由的制度,行政管理、立法和司法方面的制度,以及有關政策,均以本法的規定為依據”,故該條款可以被稱為《香港基本法》的“自足性條款”。[]該學者還指出,“根據《香港基本法》第11條,所謂各項制度與政策均以該法為依據,意味著‘制度’必然包含公權力機構,從而必然包含中央機關。”[]

Yash Ghai(佳日思)教授提出《香港基本法》具有“自足性”的特點,其目的就是要排除全國人大常委會等中國中央國家機關避開基本法而直接依據憲法對香港行使職權,以此來維護香港享有的高度自治。[]在香港高等法院作出的關於西九龍車站“一地兩檢”案裁判中,原告方的法律專家堅持認為基本法具有排他性,全國人大及其常務委員會有權通過基本法的機制監督基本法的實施,但不能在基本法的框架之外制定對香港有法律約束力的規定。[]在上述案件中,李柱銘大律師作為原告方代理人也認為,《香港基本法》是一個“根深蒂固”的、“自給自足”的憲法文件,因此,全國人大及其常委會只能通過基本法來處理香港事務。他還指出,全國人大常委會作出《關於批准〈內地與香港特別行政區關於在廣深港高鐵西九龍站設立口岸實施“一地兩檢”的合作安排〉的決定》(以下簡稱《決定》)的依據不是《香港基本法》,故此,香港法院不能依照《決定》來裁判香港立法會通過的《廣深港高鐵(一地兩檢)條例》和行政長官所作決定是否符合《香港基本法》。[]

(二) 基本法難以完全“排他”

基本法為處理特別行政區自治範圍內事務提供相對充分的規範依據,但如果處理涉及中央與特別行政區關係的事務,基本法就難以“自足”,有時還得從國家憲法尋求規範依據。

如上所述,有觀點認為根據《香港基本法》第11條,各項制度與政策均以基本法為依據,意味著這裡的“制度”必然包含公權力機構,從而必然包含中央機關。筆者認為,這種理解需要商榷。《香港基本法》第11條對“特別行政區的制度和政策”有具體闡釋,即“包括社會、經濟制度,有關保障居民的基本權利和自由的制度,行政管理、立法和司法方面的制度,以及有關政策”。由此可見,這裡的“制度和政策”应理解为香港特別行政區本地的各項制度與政策,而不應該包括涉及中央與香港特別行政區關係的制度和政策。港澳基本法無法窮盡中央與特別行政區關係所涉及的所有事務。同時,因為制定法難免具有滯後性的特點,港澳基本法有時也很難提供充分的規範依據去處理現實中出現的新情況、新問題。

在國務院編制“十一五”規劃時,因該規劃涵蓋了香港,當時有港人說,香港是“被規劃”。[]不可否認的是在《香港基本法》中確實找不到中央政府為香港制定經濟發展規劃的依據,然而,此依據能在憲法中找到。我國憲法明確規定,國務院負責編制和執行國民經濟和社會發展計畫和國家預算;[]還有全國人大有權審查和批准國民經濟和社會發展計畫和計畫執行情況的報告。[]此後涉及港澳的規劃還有“十二五規劃”、“十三五規劃”和“粵港澳大灣區規劃”等,它們雖然涉及港澳,但並不是規劃港澳本地經濟發展,故此,這些規劃不會損害港澳在經濟管理上享有的高度自治權。筆者注意到,提出《香港基本法》具有排他性(自足性)的Yash Ghai(佳日思)教授也認為,在大多數實行聯邦制或地方自治的國家,中央機構有責任維護國家利益。[]在不損害特別行政區高度自治的前提下,為了國家的整體利益,中央政府依據國家憲法對港澳特別行政區行使權力無疑是正當且必要的。正如一位學者所言,如果說在中央與特別行政區的關係上基本法是排他性的法律文件,那麼中央就不能在基本法之外根據國家憲法對港澳做出任何具有法律約束力的決定和行為。[]筆者注意到,十三屆全國人大三次會議通過《決定全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》,授權全國人大常委會通過《香港維護國家安全法》,該法已被列入《香港基本法》附件三在香港實施。全國人大此舉在《香港基本法》上也沒有依據,依據應是中國憲法第62條第16項[]。2020年8月,全國人大常委會作出延長第六屆立法會任期不少於一年的決定後,在3個月後又作出關於立法會議員資格的決定,林峰教授認為,這些都是全國人大常委會依據憲法對香港特別行政區行使職權。因為若不依據國家憲法,就沒有辦法解釋為什麼在碰到《香港基本法》沒有規定的、且是香港無法解決的問題時,全國人大常委會可以出面幫助香港解決問題。[]

值得一提的是,香港大律師公會也沒有質疑全國人大常委會可以依據憲法對特別行政區行使權力。香港大律師公會曾在針對上述《決定》所發聲明中指出:“公會認為,全國人大常委會不能憑空得到和行使權力,其職能及權力源自《中華人民共和國憲法》第67條規定,其對香港特別行政區可行使的許可權,則由《基本法》第17、18、20、90、158、159及160條及附件一和附件二賦予及規限。全國人大常委會就特區事務作出的任何決定,必須依從《中華人民共和國憲法》及《基本法》的上述條文。”[]香港大律師在上述聲明中闡明,全國人大常委會除了可以依據《香港基本法》的有關規定對特別行政區行使職權外,還可以依據國家憲法對特別行政區行使職權。

當然,我們也必須認識到國家憲法在港澳特別行政區的適用應受到嚴格的限制,[]特別是中央政府依據憲法的規定對特別行政區行使權力更應受到嚴格限制。因為這種政府間關係的調節主動權完全在中央政府一邊,而且我國還沒有建立處理中央與地方爭議的法治化機制,這些都決定了保障特別行政區享有高度自治權,必須依靠中央國家機關自我克制。[]有學者指出,“如果特定憲法條文的適用會導致排除適用某個基本法條文或某個已納入基本法教義體系的規則,那麼其就與全國人大作出的《關於<中華人民共和國香港特別行政區基本法>的決定》的法律效力不符,抵觸了人民代表大會制度,也抵觸了憲法。”[]筆者認為中央政府對特別行政區行使權力時需要注意以下事項:第一,欲行使的權力是否已經為《香港基本法》或《澳門基本法》所允許,如果基本法中有規範依據,就依據基本法,即使憲法中也有規範依據。第二,在窮盡基本法規範後,就需尋找憲法規範作為依據,若有憲法規範作為依據,應主動檢視依憲法行使權力是否與特別行政區享有的高度自治權相抵觸,甚至需要檢視是否符合“一國兩制”方針。第三,在缺少明確的基本法和憲法規範依據的情況下,中央國家機關有時以主權機關身份對特別行政區行使權力,應自我保持謙抑,並有充分的說理,甚至需要與特別行政區事先進行溝通,以獲得特別行政區的認同。因為權力的有效性很大程度上取決於服從者的認同度,盡力避免抵制和對抗。

說起基本法的“排他性”,還需提及港澳兩部基本法第5條的規定,即“特別行政區不實行社會主義制度和政策,保持原來的資本主義制度和生活方式,五十年不變”。該條文明確排除了社會主義制度在港澳特別行政區的實行,但並不能完全排除國家憲法中涉及社會主義制度的條款對特別行政區的效力,也不能排除特別行政區要遵守其中的某些條款,甚至不能排除特別行政區法院在裁判案件時適用其中某個(些)條款。雖然國家憲法第1條第2款規定“禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度”,該條款與基本法第5條並不矛盾,因為兩者對待社會主義制度的方式都是消極不作為,前者是不破壞,後者是不實行。這說明國家憲法中涉及社會主義制度的規範對特別行政區也具有效力,只是其效力實現的方式與“一國”規範存在明顯區別。

三、國家憲法在港澳特別行政區實施的方式

學界曾對國家憲法在特別行政區適用方式有較多探討,本文對國家憲法在特別行政區的實施方式的討論將在此基礎上進一步展開。關於國家憲法在港澳特別行政區實施的方式,筆者認為只有部分憲法規範在特別行政區實施,這些憲法規範大多是直接實施,個別是直接實施與間接實施相結合。

(一) 學界的爭議觀點

1.“全部適用說”與“部分適用說”

“全部適用說”是近年才出現的觀點,理據應是基於“全部有效說”。有學者指出,憲法是國家的根本大法,具有最高的法律效力。憲法是國家主權、統一和領土完整的象徵和體現。香港是中國不可分離的部分,是直轄於中央人民政府的一個具有高度自治權的地方行政區域,因而國家憲法毫無疑義必須施行於香港。[]當然,主張“全部適用說”者也並非是要求憲法所有規範都在特別行政區得到落實,而是強調港澳得尊重內地的憲制秩序,不得破壞。如有學者指出,憲法在特別行政區的這種適用特點恰如基本法在內地的適用一樣。因為儘管基本法關於港澳社會制度的規定只能在港澳特別行政區範圍內實施,而不在國家的其他區域實施,但它作為全國人大制定的全國性法律,應當在全國範圍內有效、適用,不得以內地實行社會主義制度為理由而反對或破壞港澳實行的資本主義制度和政策,這種對港澳特別行政區實行的另外一種制度的尊重,就是基本法適用於內地的表現形式之一。[]

“部分適用說”可以分為兩類:一類是認為只有個別憲法規範適用於特別行政區;另一類是關於“一國”的憲法規範適用於特別行政區。在《香港基本法》起草初期,有些人認為只有憲法第31條適用於特別行政區,其他條款都不適用於特別行政區。[]認為憲法中關於“一國”規範適用於特別行政區的學者較多,如有肖蔚雲教授。[]這些學者認為憲法整體上適用於特別行政區,但同時也指出憲法整體上適用於特別行政區並非意味著憲法的全部條款都在港澳地區適用,並非強制港澳地區實行社會主義制度。[]當年香港基本法起草委員會對此問題已經形成了共識,指出憲法適用性是視乎地區本身的情況及特殊性,故有涉及社會主義制度、終審權、檢察院和法院、地方體制、教育體育事業等條文是不適用於特別行政區,而關於國旗、國徽及首都的條文和直接涉及特別行政區的設立及其制度的條文適用於特別行政區。[]還有學者指出,“憲法的絕大多數條款不能在特別行政區實施是不容置疑的。”[]憲法中具體規定社會主義制度的條文確實失卻了適用的必要性,因而憲法在特別行政區的適用是法定前提下的部分適用。[]有學者認為,除了基本法修改及取代的部分外,憲法的全部規定均適用於香港。[]有學者認為,我們需要區分哪些憲法規範屬於“一國”,哪些憲法規範屬於“兩制”,前者適用於香港,而後者不適用於香港。”[]也有學者指出,憲法在特別行政區直接適用條款需要通過“未替代性”和“關聯性”測試。[]當然,持“部分適用說”者不限於內地學者,也包括香港的學者和法官。佳日思(Yash Ghai)多年前就曾指出,如果承認基本法有效,憲法的有些部分就不能適用於香港。[]香港法官在司法裁判中也承認憲法的部分規範適用於特別行政區。羅傑斯法官在一案件的判決書中指出,雖然部分憲法(規範)在香港的效力也許因為基本法而修改,但是,很明顯,部分憲法(規範)適用於香港。[]通常認為憲法不在香港法院適用,有的憲法條文在港澳特別行政區法院的判決書中偶有出現,基本上是作為輔助資料。但也有學者經考察香港法院的眾多案件的判決書後提出,香港法院至少在包括丁磊淼案在內的5份判決中將憲法作為特定案件爭議點的裁判依據。[]

有學者對哪些憲法規範適用於特別行政區分析得比較具體,認為憲法關於“四項基本原則”、社會主義制度、地方國家權力機關和行政機關、國家審判機關和檢察機關的內容,不適用於香港特別行政區,而有關國家的主權、國防、外交、最高國家權力機關和最高國家行政機關、國旗、國徽、首都等規定,則應當適用。[]還有學者對此有進一步的探討,提出“應以‘一國兩制’作為總的指導原則確定憲法適用於香港的具體內容。憲法中關涉國家主權、國家統一的規定,如有關中央國家機關的組成和職權、國家標誌、公民資格(即國籍)等體現‘一國’的規定,均應在香港特別行政區實施”。[]

2.“直接適用說”與“間接適用說”

學界長期以來普遍認為國家憲法中關於“一國”規範直接適用於特別行政區。還有學者

指出,因為憲法第31條、第62條第13項是設立特別行政區的依據,故認為憲法第31條、第62條第13項在香港獲得了直接的適用。[]此觀點也應歸入“直接適用說”。最近,有位學者將特別行政區法院執行中國憲法分為三種類型:(1)憲法被用作特定案件的判決依據;(2) 憲法作為特定問題的判決依據;(3) 憲法作為解釋法律規定的輔助來源。[]這種觀點也應屬於直接適用說。

早期的“間接適用說”是認為憲法透過基本法而在特別行政區獲得適用。許崇德教授認為:“基本法在憲法允許的情況下,對憲法作了許多變通規定。因此,實施基本法也就是實施憲法,即實施那變通了的憲法。可以說,憲法是透過基本法而在香港得以實現的。”[]梁美芬教授曾指出,基於“一國兩制” 的基本原則,憲法將不直接適用於香港,中國制定了基本法以適用於香港的特殊情況。[]李琦教授認為:“憲法對特別行政區的效力是通過其特別法,即特別行政區基本法得以實現的”。[]新近的“間接適用說”是認為關於憲法中“兩制”規範間接適用於特別行政區。還有學者認為,“憲法條款中除去直接適用條款,其餘可以稱之為間接適用條款。”[]

3.“具體適用說”與“抽象適用說”

關於“具體適用說”,有學者指出,在憲法的具體適用方面,又再細分為兩個層面:其一是積極地予以落實;其二是消極地不予反對。因此,憲法中涉及社會主義制度的規定不在香港予以落實,並不意味著憲法不適用於香港,只是這種適用是以“認可、尊重和不得破壞”的形態予以體現的。香港的各類組織和居民也必須尊重這些制度和政策在祖國大陸的客觀存在。[]

有學者認為,憲法的抽象適用主要是通過立法完成的,所以基本法依據憲法制定本身就是對憲法的適用。[]有觀點認為關於國家主權和主權標誌的憲法規範在特別行政區適用方式問題,即“綜合理解《香港基本法》第11條、第18條可知,憲法雖然提供了特別行政區的憲制基礎,但從規範角度來講,其在香港特別行政區不應直接適用。”[]該學者還進一步指出,“象徵國家主權統一的憲法規範必須納入《香港基本法》所代表的特別行政區憲制秩序內才能得到實現,不存在憲法直接適用的問題。由於此類規範的政治屬性,必須通過立法予以具體化。”[]此種觀點也可歸入“抽象適用說”,當然也可歸入“間接適用說”。

4.“積極適用說”與“消極適用說”

“積極適用說”是指憲法規範在特別行政區的直接適用和間接適用,即把憲法規定的內容在特別行政區積極地予以實現。[]關於國家憲法在特別行政區的消極適用,梁美芬教授認為,部分憲法條文,主要指那些有關社會主義制度或政策的條文雖然不能直接適用於香港,但是香港社會(包括民眾和政府) 必須承認這些條款在中國其他地區實施的有效性。[]還有學者指出,香港特別行政區可以通過立法不實行社會主義制度,但是不能通過立法來反對“四項基本原則”、顛覆社會主義制度,而這本身也是憲法適用於香港特別行政區的表現。[]

(二) 對上述爭議觀點的評析

如前所述,主張“全部適用說”的學者認為憲法是國家主權、統一和領土完整的象徵和體現,特別行政區是中國不可分離的部分,因而憲法必須施行於特別行政區是毫無疑議的。如同“全部有效說”一樣,“全部適用說”在論證方法上也存在想當然的問題。“全部適用說”認為,憲法中“兩制”規範間接適用於特別行政區,其目的是主張特別行政區要尊重內地的社會主義制度。筆者也不否認特別行政區要尊重內地的社會主義制度包含法律義務成分,如不得破壞內地的社會主義制度,但這只是屬於法的遵守,把守法也作為法的適用,就超出適用概念文義內涵的最大“射程”。對法的適用,無論是作狹義理解,還是作廣義理解,都是公權主體的積極作為。法的遵守主體不限於公權力主體,而且一般表現為消極不作為,守法應屬於法實施的範疇。此外,憲法在特別行政區的這種適用特點與基本法在內地的適用也不一樣。兩部基本法中涉及中央與特別行政區關係的規範、內地行政區域與特別行政區關係的規範應適用於內地,而其中僅涉及特別行政區事務的規範不適用於內地。

在上述的“直接適用說”中,那種認為憲法中關涉中央國家機關的組成和職權的規定都適用於特別行政區的觀點也需要商榷。其實,憲法中有關中央國家機關的組成和職權的規定並非都屬於“一國”規範,故並非都適用於特別行政區。其原因有以下幾點:第一,有的中央國家機關如國家監察委員、最高人民法院和最高人民檢察院並不對特別行政區行使職權,它們只是內地的中央國家機關,不是特別行政區的中央國家機關。因此,關於這些中央國家機關的憲法規範不適用於特別行政區。第二,雖然有的中央國家機關既是內地的中央國家機關,又是特別行政區的中央國家機關,但憲法規定的權力明顯是針對內地地方行使的,這些權力就不宜對特別行政區行使。在這種情況下,憲法中關於其職權的規定並非都屬於“一國”規範。例如,關於國務院批准省、自治區、直轄市區域劃分的規定[]。第三,根據憲法,某中央國家機關似乎可以對特別行政區行使某項職權,但如果基本法作出了不同於憲法的規定,那麼憲法中的有關規定就不宜適用於特別行政區。例如,憲法第67條第18項規定,全國人大常委會具有決定特赦的權力,但兩部基本法都規定行政長官具有赦免犯罪的權力,因此憲法第67條第18項不宜理解为“一國”規範。此外,就上述香港特別行政區和澳門特別行政區法院適用國家憲法的三種類型而言,只有第一種類型屬於國家憲法在特別行政區實施。

早期的“間接適用說”意味著憲法規範本身不在特別行政區適用,這不僅排除了憲法中與基本法規定不一致規範在特別行政區的實施,也排除了憲法中那些與特別行政區相關、但基本法沒有做出特別規定的規範在特別行政區的實施。[]新近的“間接適用說”也有需要商榷之處,因為憲法中那些與“一個國家,兩種制度的原則相抵觸的條款”不是特別行政區的“憲法”,不適用於特別行政區。此種主張那些與“一個國家,兩種制度的原則相抵觸的條款”在特別行政區間接適用,其實是主張特別行政區不得破壞這些只在內地實施的制度。如前所述,這屬於法的遵守,不是法的適用。

“抽象適用說”,即認為關於國家主權的憲法規範通過立法予以具體化才可在特別行政區適用的觀點,也需要商榷。憲法中關於國歌等主權標誌的規定的確由相關的立法加以落實,這些法律已經通過加入基本法附件三在特別行政區實施。假如國家立法機關沒有制定關於國歌的法律,附件三中也沒有出現這樣的法律,特別行政區政府在重大儀式上奏國歌,會奏什麼呢?應還是《義勇軍進行曲》。自港澳自回歸開始,港澳特別行政區納入國家憲法確立的憲制秩序,國家憲法中關於國家主權、主權標誌等規範就自動、直接適用於特別行政區,不需要用其他法律具體化。國家立法機關對國歌等關於國家主權標誌進行專門立法,是通過規範國歌等主權標誌的使用、保護國歌等國家主權標誌來維護國家尊嚴。把《國歌法》等關於國家主權標誌的法律列入基本法附件三,特別行政區也實施這些法律,其目的也在於此。

“消極適用說”認為,那些有關社會主義制度或政策的憲法條文雖然不能直接適用於特別行政區,但是特別行政區政府和民眾必須承認這些條款在中國其他地區實施的有效性。筆者認為港澳當然不能否認那些社會主義制度或政策的憲法規範在中國其他地區實施的有效性,但這並不是說這些條文消極適用於港澳。如果依循主張“消極適用說”學者的上述論證邏輯,港澳也不能否認德國聯邦憲法在德國實施的有效性,就意味著德國聯邦憲法對港澳也是消極適用,這顯然是不成立的。針對“消極適用說”主張特別行政區不能通過立法來反對“四項基本原則”和顛覆社會主義制度也是憲法適用於香港特別行政區的表現的觀點,筆者認為,特別行政區確實不能通過立法來反對“四項基本原則”和顛覆社會主義制度,但這不是憲法適用於香港的表現,理由如下:第一,不破壞社會主義制度屬於消極不作為,屬於法的遵守,不屬於法的適用,應是屬於法的實施的範疇。第二,特別行政區立法機關不會通過反對“四項基本原則”、顛覆社會主義制度的立法,因為這種立法主要涉及中央與特別行政區關係,不是特別行政區立法權屬範圍,而且憲法第1條第2款規定的禁止破壞社會主義制度對特別行政區立法機關直接具有約束力。此外,即使特別行政區立法會通過了這樣的立法,也得報全國人大常委會備案,全國人大常委會完全可以依據基本法第17條的規定把其發回而使其失去效力。第三,特別行政區不得破壞社會主義制度,這並不意味著整部憲法都適用於特別行政區。憲法中不適用於特別行政區的規範很多,但有些規範並不涉及社會主義制度,例如上述的國務院批准省、自治區、直轄市的區域劃分等。

此外,“直接適用說”認為,因為憲法第31條、第62條第13項是設立特別行政區的依據,故認為憲法第31條、第62條第13項在香港獲得了直接的適用。這種說法也需要商榷,因為全國人大在以此規範行使職權時,特別行政區還不存在,所以不宜認為這些規範直接適用於特別行政區。

(三) 兩類憲法規範的不同實施方式

1.憲法中“一國”規範的實施方式

筆者在上文中對憲法在港澳特別行政區適用方式的多種觀點提出評析,“部分適用說”相對於其他觀點更為可取。筆者認為憲法中關於“一國”規範及部分“兩制”規範可在特別行政區實施。當然相對於“兩制”規範而言,“一國”規範更難以界定。筆者認為憲法中關於國家主權和主權標誌的規範、涉及中央國家機構的部分規範、涉及國家義務的部分規範[]和公民義務中那些維護國家主權、領土完整、國家安全的規範[]等,應屬於“一國”規範。

“一國”規範中關於國家主權、主權標誌等規範是直接在特別行政區適用。香港在回歸前,除了《香港憲章》、《英皇制浩》和《皇室訓令》,以及《殖民地規則》等英國政府( 英王) 統治香港的根本性文件實施於香港,英國的固有法律和英國的全國性法律也施行於香港。[]關於回歸前的澳門,1822年葡萄牙憲法規定把澳門納入其領土之中,葡國憲法延伸實施於澳門。其後1826年、1838年、1911年和1933年頒佈的四部憲法都宣稱澳門是其領土,故這些憲法同時也是澳門的憲法。[]雖然1976年葡國憲法只是把澳門作為葡國代管的中國領土,但葡國憲法仍部分地在澳門地區生效,關於澳門本地政權機關的制度設計由《澳門組織章程》規定。“無論總督還是立法會都不完全擁有自主權,分享澳門主權職能的還有葡萄牙的多個主權機構——總統、國會、政府和法院”。[]由以上可見,港澳在回歸前英國憲法、葡國憲法都分別在港澳直接適用。在回歸之後,如果說國家憲法中關於國家主權、主權標誌等規範都不直接適用於港澳特別行政區,就不僅不符合法理,而且不符合常理。

上述“一國”規範中涉及公民基本義務的規範,是間接在特別行政區實施。因為“憲法規定的基本義務並不能直接約束公民,國家不能依據憲法直接要求公民履行任何義務,憲法規定的公民義務必須由立法者通過法律進行具體化後,才構成對公民的約束。”[]這些規範規定的公民義務需要中央立法機關或特別行政區立法機關根據各自的立法權限來制定有關法律加以落實。

2.憲法中部分“兩制”規範的實施方式

如前所述,憲法第1條第2款規定的“禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度”在特別行政區實施,因此,其屬於“一國”規範。該規範涉及社會主義制度,故也屬於“兩制”規範。就針對特別行政區政制機關而言,該條款的效力是直接的,可直接實施。但該條款對特別行政區的居民不直接實施,理由如前所述。“中國憲法分類示意圖”中的A類規範對特別行政區居民是間接實施,即可以通過全國人大及其常委會或特別行政區立法會立法來要求特別行政區居民不得破壞社會主義制度。雖然澳門在2009年就完成國安立法,但《澳門維護國家安全法》並沒有落實國家憲法的上述條款的規定。《澳門維護國家安全法》第3條的名稱是“顛覆中央人民政府”,如果按文義解釋,這裡的“中央人民政府”不包括執政黨中央機關,也就是說《澳門維護國家安全法》還沒有把國家憲法所確立的中華人民共和國根本制度作為保護的對象。《澳門維護國家安全法》第3條的規定落實了《澳門基本法》第23條要求澳門特區政府自行立法禁止顛覆中央人民政府行為的規定,但這不適應落實“總體國家安全觀”[]的要求。雖然香港一直沒有完成國家安全立法任務,但因全國人大常委會已經為香港量身定做了《香港維護國家安全法》,而且該法第三章第二節的名稱就是“顛覆國家政權罪”,特別是第22條第1項明確規定禁止任何人以武力、威脅使用武力或者其他非法手段推翻、破壞國家憲法所確立的國家根本制度,故《香港維護國家安全法》明確落實了國家憲法的上述條款。《澳門維護國家安全法》有必要借鑒《香港維護國家安全法》,也作出類似《香港維護國家安全法》第22條第1項的規定。港澳兩個特別行政區都有義務通過本地立法來落實國家憲法第1條第2款的規定,這對於保持執政黨在國家中的執政地位確實重要。當然,我們也應清晰認識到,執政黨保持在國家中的執政地位的前提是獲得人民群眾的信任、追隨和擁護,這是黨保持執政地位的基礎或根本。[]

結語

港澳在回歸以後,就納入國家憲法所確立的憲制秩序,國家憲法必然在特別行政區實施,但因為實行“一國兩制”,國家憲法只有部分規範實施於特別行政區。國家憲法在港澳特別行政區實施,就是要實現憲法的價值。憲法的價值可概括為兩個方面,即權利(自由)和秩序。[]因為港澳居民的權利(自由)已經得到港澳兩部基本法和在港澳適用的國際人權公約的充分保障,所以憲法在特別行政區實施所追求的價值主要是維護憲制秩序,當然與此相關的價值還有增強國家認同。憲法在特別行政區實施,主要是要維護國家層面的憲制秩序和中央與特別行政區關係層面的憲制秩序。進一步說,維護國家層面的憲制秩序的目的是維護主權、安全和發展利益,而維護中央與特別行政區關係層面憲制秩序的目的是為了保障中央對特別行政區的管治,當然兩者的關係並非是割裂的,而是有一定的重合。

|