|

前言

在廿一世纪初,在世界范围内有一关于各国国内公法与国际人权法互动的趋势,外国学者-称之为“宪法的全球化”或“宪法的国际化”。所谓宪法的全球化,{1}可理解为一些宪政价值及基本权利渐为普世认受,促成世界各地公法的趋同化;至于宪法的国际化,{2}是指国际公法与国内宪法或公法的互动增加,尤其是各主权国家更积极地将国际法规范纳入其国内公法之中。{3}人权法正是宪法或公法的全球化和国际化的重要范畴之一。

香港是前英国殖民地,在1997年成为中华人民共和国的特别行政区;香港为国际人权法与国内公法的互动提供了有研究价值的一个个案。在殖民地时代,香港一向跟随英国的做法以处理国际法与国内法的关系:{4}除非一部国际公约已透过本地立法纳入本上法律,否则该公约并不属于本土法律的一部分;但国际习惯法则可以作为普通法的一部分而自动纳入本土法律之中。{5}就人权法而言,香港自1991年起透过殖民地宪法文件的修订及本地立法方式,使《公民权利和政治权利国际公约》的人权规范在香港具有宪法性效力,并且可为本地法院适用,作为违宪审查中审查立法及政府行为是否违宪的基准。{6}1997年香港回归祖国后,在根据《中华人民共和国香港特别行政区基本法》成立的新宪制下,{7}香港法院继续行使这种违宪审查权。

在本前言之后,本文分为以下各个部分。第二部分概述香港法制中国际人权法规范的适用情况。第三部分会透过香港近年来的一些重大案例,阐明香港公法和国际人权法互动的情况。第四部分试图在国际及全球脉络中,探求香港个案的定位,为研究香港公法与国际人权法的互动和汇流建立一个概念架构。最后,第五部分总结全篇。

一、香港落实国际人权法规范的情况

在1997年前,香港的宪制文件是英国皇室颁布的《英皇制诰》。{8}在1991年作出修订之前,它只是一部简陋的殖民地成文宪法文件,没有关于保障公民自由及人权的条款。至于国际法规范如何适用于香港,则根据英国普通法原则来决定。

该普通法原则如下:在牵涉国际条约的情况,香港采用“二元”(dualism)而非“单元”(monism)方式,来处理国际公法及国内法的关系。{9}这即是说,凡由英国签订并适用于香港的条约,如未经立法引人香港,则条约中涉及的权利及义务均不在国内法中生效,亦不能由香港法院实施。{10}但如已订立本地法例以实施有关条约,法院除执行此法例外,亦可以依照该条约来诠释此法例的条文:除非立法的规定中显示相反用意,否则法院会推定该法例旨在实施有关国际法义务。{11}至于在国际习惯法方面,普通法规定国际习惯法的规范自动纳入国内法,{12}而无需经由任何立法手段,但这些规范可由其他法例推翻,并受制于适用的判例法。{13}1997年后,《香港特别行政区基本法》仍保留普通法,维持它为香港特别行政区的一种主要法源,{14}因此,以上原则在香港继续适用。

在殖民统治时代的香港,英国把其签订的一些国际人权公约适用于香港。在1997年回归后,这些条约仍然适用于香港。{15}较早期的例子有《消除一切形式种族歧视国际公约》,英国于1969年把它适用于香港。{16} 1976年,英国参加的《公民权利和政治权利国际公约》及《经济、社会与文化权利的国际公约》也适用于香港。{17}在1990年代,英国把另外三部主要国际人权公约适用于香港:《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》(1992年起于香港适用)、《儿童权利公约》(1994年)及《消除对妇女一切形式歧视公约》(1996年)。{18}

由于英国与香港以“二元”方式处理国际法及国内法的关系,在立法机关未以成文法例方式引入上述各人权公约的情况下,香港法院一概不可在审判案件时直接适用有关公约的条文。从这方面看,国际人权法对香港本地法制并无直接影响(除非有关规范已经立法实施)。这个情况一直维持至1991年。在该年,港英政府为了加强港人对香港前途的信心,起草和提出了《香港人权法案条例》(下称《人权法案》),{19}并获香港立法局通过。基本上,《人权法案》的规定照搬自1976年英国已经在国际法的层次适用于香港的《公民权利和政治权利国际公约》,从而把《公约》的有关规定转化为香港本地的法律。从宪法学的角度而言,当年更重要的措施是英国政府对香港殖民地宪法文件《英皇制诰》作出了相应的修订,使《公民权利和政治权利国际公约》具有高于香港本地法律的效力。{20}正如香港上诉法院在1994年指出:“《英皇制浩》确立了《人权法案》的地位,并且禁止任何法例抵触在香港生效的《公民权利和政治权利国际公约》。《人权法案》是公约在香港的化身。任何抵触《人权法案》的法例因此违宪,而法院会履行宪法守护者的角色,宣告这些法例无效。”{21}

自1991年起,香港法院便在此法理基础上,对香港本地法律行使违宪审查的权力:如法院在审理案件时发现现行法例的有关规定不符合《人权法案》所载的人权规范(亦即《公民权利和政治权利国际公约》所载的人权规范),法院有权利和义务宣告有关规定为违宪和无效;同时,香港法院就此课题作出了一系列的判决,累积而成关于人权保障的判例法。{22}香港的违宪审查诉讼的时代于是正式开始。由于法院进行违宪审查的基准是《公民权利和政治权利国际公约》所载的人权规范(英国在适用该公约于香港时作出保留的条款除外),{23}香港公法与国际人权法的互动也因而展开。

1997年7月,中华人民共和国香港特区行政区成立,作为殖民地宪法性文件的《英皇制浩》失去效力。{24}《香港特区行政区基本法》第8条规定,香港原有法律,除与《基本法》相抵触或经香港立法机关作出修改者外,予以保留。按《基本法》第160条,全国人大常委会可宣布哪些香港原有法律抵触基本法,未能过渡至1997年后。1997年2月23日,全国人大常委会作出《处理香港原有法律的决定》,{25,}其中一项内容是宣布不采用《香港人权法案条例》中三项诠释性条文为香港特别行政区法律。{26}原因似乎是有关条文使《人权法案》凌驾于其他香港法例之上,这与只有《基本法》才是高于其他香港法例的原则并不一致。{27}这是否表示1997年前香港建立的违宪审查制度对人权的保障从此结束?观乎1997年后香港特别行政区的法制史,我们可以看到香港法院的判例就此问题给予了否定的答案。

在1999年,香港终审法院审理香港特别行政区诉吴恭劭案。{28}在香港特别行政区法制史的早期,这个判例对香港公法的发展具有关键意义。在本案中,两名被告人在一场示威中,展示他们自制并经有意损毁涂污的(中华人民共和国)国旗及(香港特别行政区)区旗。及后,两人被控以违反香港《国旗及国徽条例》第7条及《区旗及区徽条例》第7条的罪名,{29}该两项条文分别把侮辱国旗国徽和区旗区徽定为刑事罪行。

二被告人于裁判法院被判罪成,法院未有判处罚款或监禁,只颁令被告人就每项控罪以2,000元担保在一年内“守行为”而不再犯法。[30}被告人不服判决,上诉至香港高等法院上诉法庭。上诉法庭同意上诉人的论点,认为案中用以检控被告人的两项条文乃属违宪,于是推翻了下级法院的判决。{31}港府于是将案件上诉至终审法院。1999年12月,香港终审法院五位大法官一致裁定港府上诉得直。终审法院在诠释和应用《公民权利和政治权利国际公约》里关于言论和表自由的人权规范的过程中,认为案中被被告人质疑的两项条文是合宪、合法的终审法院指出,国旗、区旗是国家和香港特别行政区重要而独有的象征,给予它们保护是符合社会公共利益的,这便是禁止侮辱国旗、区旗的刑法条文背后的目的。法院认为,给予这种保护,是《公民权利和政治权利国际公约》第19条提到的“公共秩序”的概念所允许的。在这方面,终审法院认为上诉法庭对“公共秩序”的理解过于偏狭。{32}

然后终审法院考虑的是,禁止侮辱国旗、区旗的法例是否构成对言论和表达自由的限制,而如果是的话,这种限制是否能够证成,即是说有关限制对保障“公共秩序”而言是否必要,而有关限制的程度是否与其所要达致目的相称。在这里,法院应用的便是1991年后引入香港并广为各国人权法认受的“合理性”原则和“比例”原则。{33}终审法院裁定,侮辱国旗、区旗的行为是一种非语言性的发表意见的方式,{34}而被质疑的法例条文的确对言论或表达自由构成限制。然而,法院指出该限制非常有限,因有关法例仅禁止一种发表意见的方式,而有关人士仍可自由采用其他方式发表同样的信息。{35}故此,法院认为有关法例是符合“合理性”和“比例”原则的。{36}

虽然在吴恭劭一案,终审法院最终肯定禁止侮辱国旗、区旗的法例的合宪性,但对于1997年后香港的人权保障和违宪审查制度而言,终审法庭在本案中的法理分析是关键性的,而且影响深远。从本案的判词中可以看到,不论是《人权法案》与《公民权利和政治权利国际公约》在香港的效力,还是香港法院以这些文件中的人权准则来审查香港法例是否合宪、并在必要时宣布有关法例为无效的权力,都过渡至1997年后的香港法制。更具体来说,香港特别行政区法院可审查本地的立法或行政行为,以确定它们有否违反《基本法》,或是《基本法》第39条所确认的《公民权利和政治权利国际公约》的有关规定。{37}(亦即已载入《人权法案》的规定)。终审法院对《基本法》第39条的诠释是,它赋予《公民权利和政治权利国际公约》(或具有相同内容的《人权法案》)一种宪法性效力,可用以推翻一切与其抵触的法例。{38}

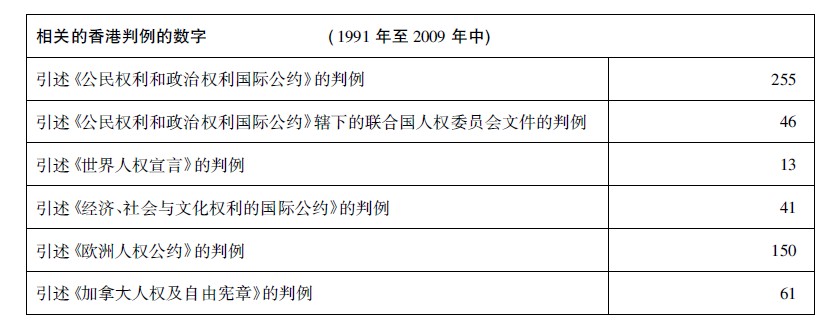

自吴恭劭案后,香港特别行政区法院运用《公民权利和政治权利国际公约》的国际人权法规范审理了不少案件,{39}在此过程中促进了不同范畴的一些法律改革。根据统计,香港法院在(1991年以来,包括1997年以后)应用人权法规范时参照一些主要的国际和外国的人权文献的情况如下:{40}

由此可见,对于解读、应用《公民权利和政治权利国际公约》和《人权法案》而言,《欧洲人权公约》的判例是香港法院最常用的参考资料。{41}这可能由于以下因素:①《欧洲人权公约》的大部分条文在内容上与《公民权利和政治权利国际公约》的条文十分相似;{42}②欧洲人权法院(以至以前的欧洲人权委员会)的判决有英语文本,而英语是香港法院(尤其是高级法院)的主要用语;③《欧洲人权公约》适用于英国,而英国法制自香港的殖民地时代以来已与香港法制紧密相连;{43}《欧洲人权公约》的法学在有关判例的数量上和有关法理的发展水平均胜于《公民权利和政治权利国际公约》。

除了《欧洲人权公约》的法学外,香港法院在审理人权案件时,亦不时参考其他国际法及比较法的文献,{44}包括①负责监督国际人权公约的实施的机构(特别是根据《公民权利和政治权利国际公约》而设的人权委员会)所发表的一般性评议和审议报告;②香港政府就有关国际人权公约在香港实施的情况向公约的监察机构提交的定期报告;③各地法院的相关判例,这些判例来自(a)主要的普通法系地区,如英国、加拿大、美国、澳洲、新西兰等,(b)有名的宪法法院,如南非宪法法院,及(C)一些国际司法机构,如国际法院、美洲人权法院;以及④国际社会中的所谓“软法”( soft law),如《西拉库萨原则》(Siracusa Principles)。{45}香港法院于1997年后在参考和使用关于人权法的国际法和外国法文献方面,比1997年以前有过之而无不及。{46}

由于《公民权利和政治权利国际公约》已被纳入香港本地法律体系,并且获赋予宪法性效力,它成为了推动香港公法与国际人权法互动的主要法律文件。另一方面,虽然《基本法》第.39条不单提到《公民权利和政治权利国际公约》,也同时提及《经济、社会与文化权利的国际公约》和国际劳工公约,{47}但后两者均未获直接赋予国内法效力,{48}更遑论具备宪法性效力了。。香港法院曾声称《经济、社会与文化权利的国际公约》谈的是一些理想,用意在于推动这些理想的实现,有关条文并不涉及可由法院市理和裁判的权利;{49}但这并非表示《经济、社会与文化权利的国际公约》tj香港本地法律毫不相关。如前所述,香港采用“二元”方式处理国际法与国内法的关系,透过本地立法来实现条约{50}—包括国际人权公约—的要求是其惯常的做法。以《经济、社会与文化权利的国际公约》为例,港府曾在根据此公约提交的报告中表示,{51}公约条文透过《基本法》及超过50部香港法例来实施(有关法例见于报告书的附件)。港府认为,“在保障公约所载的权利方面,这类具体措施较在本地法律中重申公约条文的做法,更为有效”。{52}

其他适用香港的国际人权公约(《公民权利和政治权利国际公约》除外)的实施方式类似于《经济、社会与文化权利的国际公约》,即不是把有关公约的条文原封不动地转化为本地立法,而是制定相关的本地法例在不同程度上实施公约的要求,包括设定相关的刑事罪行或民事补救。例如《刑事罪行(酷刑)条例》{53}将实施酷刑定为刑事罪行,{54}从而局部实施了《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》;而《性别歧视条例》{55}和《种族歧视条例》{56}则建立具体的机制—包括民事补救—分别局部实施《消除对妇女一切形式歧视公约》和《消除一切形式种族歧视国际公约》。

由此可见,《公民权利和政治权利国际公约》与其他适用于香港的人权公约在香港本地法律的层面的实施方式有所不同,前者获本地条例逐字复载,{57}在1997年以前透过《英皇制浩》、在1997年后透过香港法院对《基本法》第39条的诠释,获得宪法性效力。《公民权利和政治权利国际公约》的条文确实比其他人权公约更类似于宪法性条款,更便于由法院审理、诠释和实施。因此,从务实角度来说,让这个公约的条文在香港发挥一部宪法性人权法案的作用,有一定的可行性,公约更使香港公法的发展得以参照丰富的国际法及比较法的资源。至于适用于香港的其他国际人权公约,其条文并没有直接转化为本土条例,没有直接的法律效力或宪法性效力;但它们可在法院诠释本地法例时作参考之用。{58}

最后值得留意的是,大部分适用香港的国际人权公约均于殖民地时代引入,并且在1997后继续生效。当香港特别行政区向有关公约的监察机构提交报告时,一般做法是报告会纳入中华人民共和国的报告之内,一并递交。{59}如有关公约同时在中国内地和香港特别行政区生效,即作如是处理{60}至于《公民权利和政治权利国际公约》,它仅在香港生效,但不适用于中国内地,{61}有关做法是由中国政府向公约辖下的人权委员会转达香港特别行政区的报告。{62}

二、案例研究

在这部分,我们通过研究近年来香港法院的一些重要判例,来阐释香港公法与国际人权法的互动情况。在这里讨论的大部分案例均由香港法院于2007年以后裁决,在已经出版的中文学术文献中少有论及。至于一些在2007年前的判例,由于它们展示香港适用国际人权法的情况,而且较具代表性,也因此纳入本文讨论之中。

(一)教育制度歧视女童案

在平等机会委员会诉教育署署长一案,{63}香港的平等机会委员会—一个通过立法成立的、负责监察反歧视法的实施的独立机关—提起诉讼,挑战香港政府教育署的小学生升读中学的派位政策。根据当时的制度,如男女学生学业表现(以考试分数计算)相等,男学生人读其首选中学的机会较高。或因女童在智力发展方面较同龄的男童较快,教育署发现她们在完成小学阶段时,学业表现(以分数计算)平均优于男童,但男童长大后可以追上。署方于是设计上述政策,务求令精英学校或名校(即入读时竞争最剧烈的学校)的男女生比例较为平衡。

高等法院原讼法庭裁定教育署此项政策对女学生构成歧视,{64}因而违法。法院指出,根据《基本法》第25条、《香港人权法案》第22条(即《公民权利和政治权利国际公约》第26条)、《性别歧视条例》{65}及于1996年引人香港的《消除对妇女一切形式歧视公约》,每个人都享有不受性别歧视和获得平等待遇的基本权利,这项权利不可轻易屈从于“群体公平{66}或是平衡男女学生比例的社会利益。任何有损女童权利的歧视性限制,必须通过“比例原则”的严格审查。{67}法院在审议政府提出的关于用以证成有关区别对待的理据后,裁定此项升中学派位政策未能满足“比例原则”的要求。教育署在败诉后根据法院判决的要求,修正了原有政策。

就国际法及本土法的互动而言,此案最值得留意之处,莫过于它有别于大部分香港法院关于宪法性权利的保障的判例,不单只涉及《公民权利和政治权利国际公约》和《人权法案》,而同时将《消除对妇女一切形式歧视公约》纳入法院的判决理由之中。法院裁定,在诠释《性别歧视条例》时,倘若对有关条文可以作不同解释,而其中一种合理的解释可落实公约(《消除对妇女一切形式歧视公约》)所载义务,则该条文应作如此理解,而不应解释为与有关义务相违。{68}在法院于本案的推理过程中的其中两点,《消除对妇女一切形式歧视公约》均起了关键性的作用。{69}

(二)两宗涉及同性恋者权利的案件

在梁威廉诉律政司司长一案,{70}申诉人是一位同性恋者,在申请司法复核时年满20岁。他质疑香港刑法中一些规定构成基于“性倾向”的歧视,因而违反保障法律面前人人平等、不受歧视的宪法性原则(参见《基本法》第25条及《人权法案》第1和22条、《公民权利和政治权利国际公约》第2、3和26条)以及私隐权(或享有私生活的权利,参见《人权法案》第14条、《公民权利和政治权利国际公约》第17条)。此案中受争议条文是《刑事罪行条例》第118C条,内容规定如两名男子进行肛交,而至少其中一人未满21岁,则双方均属违法,一经定罪,最高可处终身监禁。高等原讼法庭及上诉法庭都裁定该条文违宪、无效,原因在于它歧视男同性恋者,而政府未能提出足够材料以论证为什么这种歧视性或差别待遇是合理的、可以证成的。根据香港法律,异性恋者如进行阴道性交,而双方均年满16岁,则不会有任何刑责;故此《刑事罪行条例》的上述条文使16至21岁之间的男同性恋者受到歧视。

在达到裁决结果前,法院参考了国际人权法的规范,以及《欧洲人权公约》及《加拿大人权及自由宪章》的有关判例。法院引用了《公民权利和政治权利国际公约》辖下的人权委员会于1992年Toonen v. Australia一案的裁决,{71}根据该裁决,公约里关于人人平等、不因“性别”而受歧视的规定(如第2(1)及26条)中“性别”一词包括“性倾向”的涵义。此外,在1995年,加拿大安大略省上诉法院曾审理R.v.C.M.一案,{72}法院以年满14岁人士进行阴道性交已经是合法为由,裁定将未满18岁人士(除非两人已婚)肛交刑事化的条文为歧视性和违宪。1997年,欧洲人权委员会于Sutherland v. United Kingdom一案则裁定,{73}英国在订立可同意进行性行为的年龄时,把异性恋及同性恋的同意年龄分别定为16及18岁的做法构成性倾向歧视。其他在本案中被香港法院引用的案例,包括欧洲人权法院的L v. Austria、{74}美国最高法院的Lawrence v. Texas {75}和南非宪法法院的Na-tional Coalition for Gays&Lesbian Equalityv.Minister of Justice 。{76}

在差不多同一时间,香港法院又审理了律政司司长诉丘旭龙一案,{77}此案亦和同性恋者的权利有关。在案件中,两名男被告人被控在公路旁停泊的私家车上进行肛交,这是《刑事罪行条例》第118F(1)条规定的“非私下进行肛交”的罪名,{78}一经定罪,最高可处监禁5年。然而,香港的成文法并没有设立相应的罪行,以禁止异性恋者或女同性恋者进行“非私下”的阴道性交、肛交和其他性行为。{79}高等法院及终审法院均裁定《刑事罪行条例》第118F(1)条违反平等原则,实属违宪:该条文歧视男同性恋者,而政府未能提出充分理据去说明有关差别待遇背后有何合理目的—这是法院运用“比例原则”时的第一点考虑。终审法院首席大法官李国能在其判词中明确指出,《人权法案》第22条(即《公民权利和政治权利国际公约》第26条)禁止“因种族、肤色、性别、……出生或其他身分而生之歧视”,而其中“其他身分”包括性倾向,{80}故此性倾向歧视在香港属违宪。包致金(Bokhary)大法官在其判词中广泛引用国际法文献,他指出“在人权法上,国内法往往跟随国际法的步伐—而在部分司法管辖区中,前者已经赶上后者,甚至有所超越。{81}

上述判例不无争议。在两件案件中,司法进人了社会伦理和性道德的范畴,推翻了一些可能是反映社会公众道德(并由立法机关订立)的法例条文。由香港法官(香港特别行政区最高层次的法院中仍有不少外籍法官)为香港社会订立关于性行为的规范,是否恰当?香港法院在处理同性恋权利的课题时以国际法及西方法的判例为依归,是否恰当?这两点都可能是值得商榷的。然而,司法的违宪审查的一大作用正在于保障少数人的基本权利,使他们不会受到仅代表多数人的意愿和价值的立法机关的立法的压迫或不公平的对待。从这个角度看,上述裁决可能是站得住脚的。

(三)在囚人士投票权案

上述判例涉及同性恋者权利,而以下一案则关乎社会上另一个少数群体的权利—在囚人士的投票权。在陈健森诉律政司司长一案,{82}申诉人提出司法复核,质疑本应符合选民资格的香港居民因在狱中服刑或正等待服刑而被《立法会条例》的有关条文剥夺在立法会选举中投票权利的合宪性。在本案中,申诉人所倚赖的包括《基本法》及《人权法案》{83}中保障公民投票权的条文,以及来自世界各地的有利于在囚人士行使投票权的判例,包括加拿大最高法院、欧洲人权法院、澳洲高等法院和南非宪法法院的判例。香港高等法院原讼法庭在本案判词中指出,投票权虽然并非绝对,可施予合理限制,然而这项权利“具高度宪法性的重要性”,{84}“无疑是最重要的政治权利”,{85}所以有关限制必须通过严格的司法审查。在本案的情况下,法院裁定有关限制未能符合“比例原则”的要求:港府未能提供具说服力的理据,说明有关法例对在囚人士的投票权的“笼统、自动而不加区别的限制”{86}是可以证成的,所以有关条文实属违宪。最后法院决定跟随古思尧诉香港特别行政区行政长官一案的先例,{87}暂缓执行有关违宪的裁决,并给予政府及立法机关一段宽限期(直至2009年10月为止)以修订原有条例。{88}

2009年6月24日,香港特别行政区立法会通过《在囚人士投票条例》,废除了原有法例中限制在囚人士登记为选民及投票的规定;此修订不但适用于立法会选举,亦适用于区议会及村代表选举。此条例同时废除了原有法例中关于触犯选举相关罪行便在三年内不得投票的规定。陈健森案显示,香港特别行政区法院能有效行使违宪审查权,以保障不大受人关心的少数人士的基本权利。此案也是另一个例子,证明香港特别行政区法院在审理涉及公民及政治权利的案件时,乐于接受相关的国际法和比较法中的法理,促使香港法律与比较“先进”的海外司法管辖区看齐:正如本案判词中引用的政府文件所示,美国的不少州、日本、新加坡及马来西亚目前仍全面禁止在囚人士于选举投票;{89}因此,在本案裁决后,香港关一于在囚人上投票权的法律已经比这些地方更为“先进”。

(四)内幕交易案

在官永义诉内幕交易审裁处一案,{90}两位答辩人(官永义及另一人)被内幕交易审裁处裁定为内幕交易者,并对他们颁布数项命令,包括禁止二人担任上市公司董事,要求二人缴付从内幕交易所得利润,以及缴交罚款。答辩人认为,审裁处采用的程序及证据规则有欠妥当:有关法例侵犯了他们在接受审讯时免于自证其罪的权利和保持缄默的权利,实属违宪;另外,答辩人指审裁处应用了错误的举证标准—审裁处在处理对答辩人的指控时,没有采用要求较高的刑事举证标准,它采取民事的举证标准的做法违反了《人权法案》第10及11条的规定(即《公民权利和政治权利国际公约》第14条)。

法院首先考虑的是,公约的有关条文是否适用于内幕交易审裁处?如是,在此案中有否违反有关条文的情况?在回答以上问题时,香港终审法院甚为重视欧洲人权法院(即“史特拉斯堡法庭”)的判例及《公民权利和政治权利国际公约》辖下人权委员会的一般性评议。梅师贤(Anthony Mason)大法官(香港终审法院非常任法官、{91}前任澳洲首席大法官)认为,“关于适用《欧洲人权公约》的史特拉斯堡法庭的案例,这些案例所处理的条文与《香港人权法案》的条文完全或大致相同,虽然这些判例并不约束香港法院,它们仍是极具说服力的参考材料。”{92}他指出,《人权法案》第10条与《欧洲人权公约》第6(1)条在内容上相似,故可在本案中应用史特拉斯堡法庭订出的用以判断什么是公约第6条所说的“刑事指控”的准则。终审法院在本案中又参照人权委员会在《一般性评议第32号》里就《公民权利和政治权利国际公约》第14条的说明。法院最终裁定,本案答辩人被处以罚款,乃涉及《人权法案》第10及11条提到的“刑事指控”,有关条文对被指控者的保障因而适用。(法院亦考虑到,审裁处的权力包括取消内幕交易者担任上市公司董事的资格,这会否涉及《人权法案》提到的“刑事指控”。在参考史特拉斯堡法庭的案例后,法院裁定该项权力仅属规管性质,用以保障投资者,而非刑事或惩罚性质,故不涉及“刑事指控”。)

至于法例的有关条文是否违反《人权法案》第10及11条,法院裁定有关条文的确侵犯到被告人免于自证其罪的权利。至于答辩人认为审裁处采用了错误的举证标准,法院指出,《公民权利和政治权利国际公约》及《欧洲人权公约》均无明确规定采用某种特定举证标准,{93}史特拉斯堡法庭的判例法对此亦无明确的处理。在这问题上,香港终审法院在本案的判决的主要依据是人权委员会《一般性评议第13号》及其后的《一般性评议第32号》;以上两者均表示《公民权利和政治权利国际公约》第14条规定采用的是毫无合理疑点的刑事举证标准。{94}梅师贤大法官指出,“一般性评议乃人权委员会进行其审裁工作时极具价值的参考文献。即使这些一般性评议对本法院并无约束力,它们对于指导人权委员会作为司法机构的裁决和如何适用《公民权利和政治权利国际公约》,影响深远。”{95}因此,“本法院认为《一般性建议第13号》论及的毫无合理疑点的举证标准,应采纳为《人权法案》第11条的适用标准。”{96}法院最终裁定,审裁处在本案中未有应用正确的举证标准,致令其部分裁决不能成立。{97}

本案反映香港特别行政区法院相当重视欧洲人权法院的判例以及《公民权利和政治权利国际公约》辖下的人权委员会的一般性评议。但在以下一个案例,欧洲人权法院及人权委员会在几近相同的法律诠释议题上的意见分歧,我们可以看到香港法院如何处理当中的矛盾。

(五)警队内部聆讯案

上述官永义案关乎内幕交易的聆讯和处分,而现在要谈的林少宝诉警务处处长{98}一案则涉及警员的纪律聆讯和处分。本案申诉人是一位警员,他曾在警队内部纪律聆讯中被控以“不慎理财导致严重财务困难、影响工作效率”的违纪行为。{99}内部纪律聆讯的结果是他被勒令提早退休。申诉人质疑聆讯程序是否公正,特别是《警察(纪律)规例》禁止他由律师代表出席聆讯{100}有所不公。本案一直上诉至终审法院。

本案中受争议条文为一附属条例中的规定;主要问题在于该条文是否违反《人权法案》第10条(《公民权利和政治权利国际公约》第14条)的要求,即必须由独立、持平的审裁机关来审理任何“刑事控告”或任何人“因其权利和义务涉讼须予判定”的案件。终审法院首先需决定《人权法案》第10条是否适用于本案的纪律聆讯。在就此作出裁决之前,法院详细研究了欧洲人权法院有关《欧洲人权公约》第6(1)条(终审法院指出此条文与《人权法案》第10条非常相似)的判例,以及《公民权利和政治权利国际公约》辖下的人权委员会就公约第14条发表的《一般性评议第32号》。

在其判词中,李义(Ribeiro)大法官指出,虽然《欧洲人权公约》第6(1)条的原意并非应用于负责行政或纪律聆讯的审裁处的程序,亦不适用于公务员与作为其雇主的国家之间的法律关系,然而按照欧洲的判例法的趋势(包括史特拉斯堡法庭最新的Eskelinen v. Finland {101}一案),除非因为会影响国家机构有效运作的缘故或基于其他公众需要而排除这个条文的适用性,否则法院会将这个条文的保障伸延至公务员。另一方面,人权委员会于其《一般性评议第32号》{102}曾表示《公民权利和政治权利国际公约》第14(1)条并不适用于因纪律原因而解雇公务员的案件。面对欧洲人权法院及联合国人权委员会的分歧,终审法院表明它倾向于支持前者。李义大法官在判词中指出,“在这方面的法律发展,人权委员会显然落后于欧洲人权法院”, {103}他同时批评人权委员会对“因其权利和义务涉讼须予判定”的字眼的诠释方式是“零碎而又欠条理的作法”。{104}“本席谨此倾向采用Eskelinen一案的方式,它比较有原则性。”{105}

终审法院遂应用欧洲人权法院有关《欧洲人权公约》第6(1)条的判例法来诠释《人权法案》第10条,最终裁定案中的警方内部纪律聆讯属于就申诉人“因其权利和义务涉讼须予判定”的范围,故此申诉人有权获得第10条规定的关于公平审讯的宪法性保障。法院又裁定,在衡量案中的聆讯是否符合第10条的要求时,法院可凭借普通法的“公正程序”原则定夺。套用以上原则,法院认为本案中有关法例条文全面排除在有关纪律聆讯中代表当事人的律师出席的可能性,此做法不公、违宪。法院认为,为了符合公平审讯的要求,纪律审裁处至少必须按个别案情,酌情考虑是否容许代表当事人的律师参与聆讯。

林少宝案提供另一例子,说明《欧洲人权公约》的判例法对香港影响深远,甚至更胜于人权委员会的意见。此案又展示宪法性权利与普通法权利的互动关系。有鉴于《人权法案》第10条的效力,普通法的“公正程序”原则在该条文的适用范围内得以具备宪法性地位。一般来说,在没有宪法性保障的情况下,普通法规范是受制于成文法条例(包括附属条例)的,{106}后者优于并可排除前者。然而经过本案的司法诠释后,关于“公正程序”的普通法规范被纳入《香港人权法案》第10条之中,就可以凌驾于一般成文法条例之上。

(六)一罪两审案

在Ubamaka Edward Wilson诉保安局局长一案,[107]申诉人为尼日利亚籍男子,遭港府发出递解离境令。他曾在1991年抵港,于机场因藏毒被捕,后被检控定罪。当申诉人在2007年服刑完毕后,港府准备把他遣返回国。根据尼日利亚法律,他有可能因出口毒品而在当地再次被审判、惩治。他因而向法院申请就保安局发出递解离境令的决定进行司法审查,他认为该命令使他承受一罪两审(double jeopardy)的风险。

《公民权利和政治权利国际公约》第14(7)条及《人权法案》第11(6)条均保护人民免于一罪两审。香港高等法院原讼法庭在本案中诠释以上条文时,审阅了《公民权利和政治权利国际公约》起草过程的有关纪录,但认为有关文件未能解决如何把有关条文适用于本案的情形。另一方面,法官认为欧洲法院(European Court of Justice)在Van Esbroeck {108}一案中诠释《关于实施申根协议(Schengen Agreement)的公约》第54条(关于禁止一罪两审)的方法对审理本案甚有帮助。法院裁定本案中确实存在一罪两审的风险。{109}然而,法院认为《人权法案》及《公民权利和政治权利国际公约》的上述条文并不适用本案,原因是当英国把《公民权利和政治权利国际公约》适用于香港时曾明文作出保留,使公约不影响香港人境法例中就无权进入和逗留于香港的人士的规定。再者,法院考虑到人权委员会曾发出评议,表示《公民权利和政治权利国际公约》第14(7)条只禁止在同一国家内的一罪两审。{110}

虽然申诉人依据《公民权利和政治权利国际公约》第14(7)条的申诉理由并不成立,他提出的基于《公民权利和政治权利国际公约》第7条(即《人权法案》第3条)及《禁止酷刑公约》{111}的论点却为法院所接纳。根据《公民权利和政治权利国际公约》第7条,任何人均不得被加以酷刑或施以残忍、不人道或侮辱性的待遇或惩罚。法院首先指出,一罪两审的风险并不属于《禁止酷刑公约》第1条的“酷刑”。然而,法院在考虑到欧洲人权法院在Soeringv.UK{112}一案对“不人道或侮辱之处遇或惩罚”的诠释方式后,认同在本案中如果将申诉人遣返尼日利亚,使他承受一罪两审的风险,实属不人道的待遇。法院又在人权委员会《一般性评议》的有关条文{113}的基础上裁定,英国关于《公民权利和政治权利国际公约》不影响本地人境条例的上述保留以及《人权法案》的相应规定,并不适用于《公民权利和政治权利国际公约》第7条(即《人权法案》第3条),因为此条所规定的乃属于国际习惯法的强制性规范(peremptorynorm),在法律上不容减损或豁免。因此原讼法庭决定撤销递解离境令。此案目前(2010年9月)正在上诉至上诉法庭的过程中。

此案提供了另一个例子,显示国际人权法如何被吸纳进香港公法之中。正如上述一些其他案例的情况,在本案中欧洲人权法院及人权委员会的法学对本案的判决起了关键的作用。此外,法院亦参考了欧盟的欧洲法院的判决。还有的是,我们可以看到香港法院如何运用国际习惯法的强制性规范的概念,来诠释香港《基本法》所保障的基本权利的范围。

(七)数宗涉及难民及其他人士声称被遣返回国后可能遭受酷刑的案件

本文最后要研究的个案都与外籍人士有关。在这些案例中,申诉人均在抵港后,声称自己是逃离在其家乡受到的迫害的难民,又或表示如被遣返回国,可能会被施以酷刑。香港法院在这些案件中需要处理的法律问题,涉及《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》(下称《禁止酷刑公约》)、《有关难民身分公约》及其议定书(下称《难民公约》),以及国际习惯法中有关处理难民的规范(特别是难民不被遣返原则)。

在保安局局长诉Prabakar一案,{114}申诉人由斯里兰卡来港,后遭港府发出递解离境令,他以程序不公为由申请司法复核,请求法院撤销港府的递解离境令。案件一直上诉至终审法院,申诉人胜诉。终审法院指出,《禁止酷刑公约》是一部适用于香港的国际条约。该公约第3条规定,如有充分理由相信任何人在另一国家将有遭受酷刑的危险,任何缔约国不得将该人驱逐、遣返或引渡至该另一国;然而,此项条文并没有通过立法纳人香港的本地法律。{115}另一方面,法院指出,港府在1999年就《禁止酷刑公约》(经中央人民政府向公约所设立的委员会)提交的报告已阐明其一贯政策是,若有人声称返回原居住国家后可能遭受酷刑,并提出充分理由支持这个说法,港府便不会下令遣返或递解该人至该国。{116}于是法院根据普通法的行政法原则,裁定港府在实施上述政策时,必须严格遵守公平原则。在本案的情况下,港府未有设立任何机制,去妥善衡量申请人回国后遭受酷刑的风险,而仅仅依从联合国难民事务高级专员香港办事处(下称“联合国难民办事处”)就申请人是否难民的评估;法院认为,这样的程序未能满足公平原则的要求。在说明何谓公平程序时,终审法院援引了禁止酷刑委员会关于如何实施《禁止酷刑公约》第3条的《一般性评议第1号》的意见。{117}

终审法院审理Prabakar案后,港府便设立了甄别机制,去处理那些声称可能在返回原居住国后遭受酷刑的人士的个案。可是,法院在其后的FB诉人境事务处处长一案的判决中,{118}指出这个机制颇多漏洞,未能符合Prabakar一案订立的公平原则。{119} FB诉人境事务处处长案是一个“测试性的诉讼”,申诉人提起诉讼的目的是通过司法复核来测试有关机制的合法性,当时入境事务处处长正准备采用这个机制来处理二千六百多名《禁止酷刑公约》下的申请人的个案。{120}法院裁定这个机制的漏洞包括:申请人的代表律师被禁出席部分程序;申请人无力聘请律师的情况下,政府也不会为他们提供律师;负责处理他们的申请的官员训练不足;上诉程序不设口头聆讯;申请人不获披露处理他们的申请的官员的法律顾问向官员提供的意见;以及在申请人上诉失败的情况下当局未有提供驳回上诉的理由。

除了处理可能受到酷刑的申请人的机制外,港府羁留已经作出这方面的申请但尚未有结果的人士的措施,亦被法院推翻。高等法院上诉法庭在A(酷刑申诉人)诉人境事务处处长一案裁定,{121}港府依据《人境条例》第32条羁留有待遣返或递解的申请人的做法,违反《人权法案》第5条(即《公民权利和政治权利国际公约》第9条)关于保障人身自由的规定。这是因为港府在未有公布有关政策,以说明它于何种情况下会运用《入境条例》第32条的羁留权,这便不符合《人权法案》第5条,法院认为该条要求羁留理由和程序必须明确、可知。

下述个案例则关乎国际法意义上的“难民”,而非声称可能受到酷刑的申请人。虽然《禁止酷刑公约》早已适用于香港,《难民公约》却从未适用。这是否表示香港没有国际法义务,去避免遣返那些担心返国后会遭受迫害的难民?另外,香港的本地法律中是否存在任何规范,去约束港府不可遣返难民(即“难民不遣返原则”)?法院在审理C诉人境事务处处长一案时,{122}就遇上了这些问题。

此案亦是一宗“测试性诉讼”,提起诉讼的目的是检视港府现行措施是否合法。申诉人分别来自刚果、畿内亚、斯里兰卡及多哥。他们声称拥有难民身分,惟联合国难民办事处在研究这几个个案后认为他们并非难民,港府遂计划把申诉人遣返回国。申诉人向法院申请司法复核,他们的论据是,港府必须履行法律义务,不遣返那些回国后会遭受迫害的难民;同时,港府亦有义务以独立、公平的方式审核申诉人的难民身分,而非完全依靠联合国难民办事处的决定。

纵使《难民公约》并未在香港生效(中英两国皆为缔约国,但没有把公约适用于香港),申诉人认为难民不遣返原则是国际习惯法的规范,也是不容减损或豁免的国际法强制性规范。高等法院原讼法庭指出,根据在香港适用的普通法原则,国际习惯法无需经任何立法手段,亦可自动成为本土法律的一部分;然而,国际习惯法的规范可以被港府订立的与它相违的本土立法或港府否定该规范的行为而被排除于香港本土法律之外。法院裁定,难民不遣返原则确为国际习惯法的规范,但尚未取得强制性规范的地位。法院同时裁定,难民不遣返原则因着港府在其行为上所表示的“一贯而长久的反对”,{123}并未纳入本土法律之中。同时,法院认同港府的立场,即虽然港府不会遣返由联合国难民办事处确认为难民的人士,惟港府这样做只是出于人道及恩恤理由,根据人境法对有关个案的酌情处理,而并非因为它视难民不遣返原则为适用于香港的国际习惯法规范。对于港府未有自行设立机制,以识别难民身分,而是依赖联合国难民办事处的决定,法院裁定并无违法之处。此案目前(2010年9月)已上诉至上诉法庭。

纵使(适用于香港的)《禁止酷刑公约》的不遣返可能遭受酷刑者的原则未经立法手段纳入香港本地法律,《难民公约》亦不在香港生效,以上案件显示,香港法律已为可能遭受酷刑的申请人及难民提供可观的保障;特别是涉及在遣返后可能遭受酷刑的情况,香港法院在判例法中订出了明确的标准,要求港府严格根据公平原则审核申请人的申请,以保障他们的人权;法院并确保申请人的人身自由得到法律保障,免受任意羁留。

三、香港特别行政区的公法与国际人权法的互动

为有助于理解香港特别行政区里公法与国际人权法的互动,本部分将首先介绍以下几方面:①国际公法与国内公法的关系;②国际人权法的实施情况;以及③近年来国际人权法与国内公法的互动和汇流的趋势。最后,我们将尝试把香港这个个案置人以上的概念架构之中,并说明这个个案的一些特点。

虽然国内公法与国际公法的溯源不同,其基本原则相异,诠释与实施方法亦见不同,但这两种法系却有不少共通之处,两者之间的互动、互通的与日俱增,实属正常,甚至可说是法制发展的自然结果。16世纪关于主权问题的理论家布丁(Jean Bodin)早已考虑到,宪法与国际法均可能构成对新兴现代国家的绝对主权的限制。{124}“不少著名的西方政治理论家都曾设想到,今日我们所称的宪法与国际法,两者将联合以发挥从‘内’‘外’两方面规限主权国家的作用。”{125}正如Jack Goldsmith与Daryl Levinson指出,宪法与国际法均可视作广义上的“公法”,而有别于“一般本土法律”。{126}归根究底,宪法与国际法的用意均在于建构国家和国家机关并管治和约束其行为。{127} Goldsmith与Levinson提出以上论点时,认为它通用于国际法的整体,而笔者认为,近数十年来国际人权法的发展,为这个论点提供了最佳的佐证。国际人权法与传统的国内宪法或公法的共通之处,在于他们的一个共同主旨—保障个人权利,要求国家尊重这些权利并防止国家对这些权利的侵犯,以及规范国家政府与其公民之间的关系。

至于如何实施国际人权法的问题,很大程度上亦与国际法及国内公法的关系和互动息息相关。美国著名国际法学者Harold Koh曾写道:“若然有人问我‘如何实施国际人权?’,我的简短答案会是:通过一个跨国的法律过程,进行机构间的互动和法律规范的诠释,并尝试把这些规范内在化于本土法律制度之中。”{128}他又区分了实施国际人权的“横向过程”与“纵向过程”。前者着眼于国与国之间的层次,而后者—Koh认为是更为可取的—则是有非政府组织及个人(Koh称之为“跨国性规范的企业家”及“政府规范的倡议者”)积极参与在其中的跨国法律过程。这些非政府组织及个人对于在各种官方(包括公约体制,以及国内、地区性及国际法院)和非官方场合决定对有关国际人权法规范采纳怎样的诠释,发挥重要作用,在此过程中,“一个‘诠释性社群’得以建立,它有能力去界定、阐述、和试验个别规范的释义及其被违反的情况。”{129}然后,在这“环球性诠释性社群”中形成的规范和释义,会由各国政府“内在化”于其本土法律制度之中。“因此,本土决策结构会随年累月地与国际法规范形成‘缠络’。”{130}国际人权法因而逐渐汇入本土。{131}

Koh所指国际人权法的“内在化”于本土法律制度之中,正是本文所述的国内公法与国际人权法的互动。Koh又将此“内在化”分为社会、政治及法律三个层面,而“法律内在化是指国际规范通过行政行为、立法行为、司法诠释,或以上三者的组合,而被纳入本土法律制度之中”。{132}

在廿一世纪初,国际人权法规范被纳入本土法律制度的活跃情况,可谓史无前例。举例来说,一些东欧、中欧的新兴民主国家在制宪时,规定在其本土法律体系内直接实施国际法,甚至订明国际法凌驾于其国内法之上。{133}在非洲冒起的一些民主政体在其新宪法中亦强调人权。{134}南非1996年的新宪法明文规定:法院在诠释宪法中的人权法案时,必须考虑国际法。{135}英国是普通法法制的始创者,亦是世上罕有的不设成文宪法的国家,它亦透过《1998年人权法》将《欧洲人权公约》“内在化”。最近二十年来,在东亚、东南亚地区,一些宪法法院参照国际认可的人权规范,进行各类型的司法审查,进展神速。{136} 台湾地区的张文贞教授便分析了这个趋势,并建立了一种分类方法,来研究国际人权法及国内宪法的汇流模式。{137}

张氏指出,汇流可分为两大模式—“立法”模式及“解释”模式。{138}后者指法院采用国际人权法的相关规定、解释和判例。{139}前者则指政府透过宪法或立法条文,将国际人权法规范纳入本土法律制度。张氏认为,“立法”模式可再分三类。{140}第一类是国际人权法规范的“直接宪法化”,即在本土法律制度中赋予某国际法文献所载的人权规范以宪法性效力。张氏指出,波士尼亚-赫塞哥维纳共和国的新宪法即属此类。第二类是张氏所称的国际人权法的“包裹宪法化”。这包括以下情况:(a)在宪法中对国际法的适用以及其是否凌驾于本土法律之上作出一般性的规定(例如匈牙利宪法规定,该国的“法律体系接受广为认受的国际法原则,并应把国内法与其国际法义务协调。”);(b)宪法规定法院在作出裁决时,必须考虑国际人权法,例如上述南非宪法的规定;(c)宪法规定,该国已缔结或参加的国际人权公约具备本土法律效力,其地位高于一般本土法律,这方面的例子是东欧的一些新兴民主国家;(d)宪法授权人民可向国际人权审裁机构申诉,从而默认国际人权法的较高地位,俄罗斯联邦便属此类情况。第三类是透过立法方式,赋予某些国际人权法规范“准宪法”地位,如英国的《1998年人权法》。

本文所研究的国内公法与国际人权法在香港的互动,可算是张氏的上述分类中“立法”模式(特别是其第一类)与“解释”模式的混合体。在香港的这个个案中,以下四个重大事件或发展促进了香港公法与国际人权法的互动和汇流:①在1990年颁布的《中华人民共和国香港特别行政区基本法》,其中明文提及《公民权利和政治权利国际公约》的人权保障;2)1991年,港英政府在香港制定《香港人权法案条例》,把当时适用于香港的《公民权利和政治权利国际公约》条文,复载于其中,英国政府同时在香港当时的宪法性文件中作出相应规定,让《公民权利和政治权利国际公约》的有关条文得享宪法性效力;③1997年《基本法》生效后,香港法院在其判例中的诠释行为,赋予《公民权利和政治权利国际公约》及《香港人权法案》宪法性(即高于一般法律的)效力;及④香港特别行政区法院积极确保本地的法例和政策符合法院所诠释的国际人权法规范,并在其诠释有关法律规范时,乐于参照国际法及比较法的文献和判例。

在香港这个个案中,我们可以看到张文贞教授所说的国际人权法与国内公法的汇流,或Koh教授所说的国际人权法的内在化于国内法律制度,而之所以出现此现象,笔者认为以上四项条件缺一不可。假如港英政府没有订立《香港人权法案条例》,把《公民权利和政治权利国际公约》的条文复载于其中,并由英国政府把它们纳入香港, 殖民地的宪法性文件之中,香, , 港法院便不会有机会于1997年前开始进行宪法性的司法审查,以国际人权规范作基准,来判断政府和立法行为是否违宪,并在此方面累积经验,, 建立判例法的基础作日后之用。假如《香港特别行政区基本法》第39条并非目前的版本(其部分条文来自1984年的《中英联合声明》),未有提及《公民权利和政治权利国际公约》,那么香港特别行政区法院便不可能有诠释的空间,去确立国际人权法规范超然的地位,赋予它们宪法性效力。又假如香港特别行政区法院没有以开明手法诠释《基本法》整体以至第39条,或不愿意援引国际人权法和比较法的文献和判例,香港公法与国际人权法的汇流程度亦恐怕会大为缩减。

香港公法与国际人权法的汇流,实有赖于香港法制结构、本地法律界及公民社会的多方带动。根据《基本法》的规定,香港特别行政区基本上仍保留回归前的普通法传统:{141}法院得到明文授权,可参考其他普通法地区的判例;{142}香港回归前任职的外籍法官均可留用;{143}英语仍是主要的法律语言,特别在高级法院的程序上尤为明显。{144}《基本法》规定成立取代伦敦枢密院的终审庭角色的香港终审法院,并明文规定容许终审法院邀请其他普通法适用地区的法官参加审判。{145}

香港法律界信守普通法中的价值信念,并尊重国际人权法规范,这个香港法律共同体包括在香港政府律政司工作的政府律师们。负责草拟法例草案以交由立法机关审议的政府律师,有责任确保每部草案都不会与《香港人权法案》相抵触。{146}在法院的诉讼过程中,代表香港政府出庭的律师从未质疑《香港人权法案》及《公民权利和政治权利国际公约》的宪法性效力,亦没有质疑法院积极采用国际人权法的判例和文献的做法。除此之外,香港的法律援助制度健全,并特别照顾有关《人权法案》的诉讼案件的法律援助申请。{147}一些非政府组织积极提起、支援或参与公益诉讼,以推动人权保障。

有一个说法认为:“国际法与本土法的关系,往往取决于有关社会的开放、封闭的程度。”{148}香港公法与国际人权法的汇流状况,正好反映香港特别行政区作为中华人民共和国的一个国际城市的开放程度。为了保护国家利益,大部分国家均设置限制,透过某种“过滤机制”,以避免国际法直接应用于本土法制。{149}为了确保国家机构向本国人民问责,这些限制或属必要;毕竟,订立国际法规范的程序与本土立法程序有异,制定国际法规范的机构往往缺乏民选政府的正当性。在限制国际法在国内的适用这方面,美国可谓当中的佼佼者。美国法院不大愿意在诠释美国宪法时参考国际法及比较法的材料。这或与宪法解释的“原旨主义”在美国的影响以及其国内忧虑广泛采用国际法及比较法的材料会影响国家主权及人民自治有关。{150}在这方面,香港的情况可谓大相径庭。

香港法院的取态与美国不同,前者对国际人权法持极开放态度,其中一个原因或在于美国拥有悠久而坚实的宪法传统,本国的判例法以至宪法学思想都非常发达,而香港在这些方面却乏善可陈。香港特别行政区在1997年才成立,即使寻根溯源,回顾殖民时代的违宪审查制度,亦只能够追溯至1991年。有鉴于本地欠缺宪法性权利或基本权利保障的历史和传统,香港法院广泛采用国际法和外国法的判例和法律文献,便是很自然的事,也有其实际需要。此外,由于英国—香港前宗主国—没有成文宪法,而其《1998年人权法》更晚于《香港人权法案》订立,香港法院较为倚重国际人权法,来促进本地公法及违宪审查的发展,实在不足为奇。

还有的是,香港并非独立国家,所以在接受和吸收国际人权法时,较少涉及主权或国家利益的问题。{151}再者,香港尚未实行全面普选,{152}现行政治体制的民主认受性不足;{153}因此,虽然在一些外国,过于热衷采纳国际法以至过于积极的违宪审查往往被批评为有违民主原则或对本国民意的不够尊重,这类批评在香港却不存在。{154}相反,港人素以香港为国际都会为傲,他们对“国际”标准抱有好感。

香港是中国境内的一个特别行政区,{155}在“一国两制”的框架下,{156}香港有其独特之处。本文所论及的香港公法与国际人权法的互动和汇流,或可理解为香港在“一国两制”下寻找自己的身分的一种现象。正如香港终审法院首任首席大法官李国能于吴嘉玲诉入境事务处处长{157}—此案可算是香港特别行政区成立至今最著名的宪法性案件{158}—的判词所言,《基本法》所保障的人权和自由乃香港的制度的核心。{159}笔者看来,香港公法与国际人权法的互动和汇流,有助于香港这颗东方之珠继续璀璨生辉。

四、结语

本文以香港为研究个案,去探讨国际人权法与国内公法的互动和汇流。本文第二部分指出,香港在回归前后均采用英国法的“二元”方式来处理国际法与国内法的关系。在1991年,香港的公法演变迈出重要一步,促成了后来的香港公法与国际人权法的互动和汇流。当时港英政府制订了《香港人权法案条例》,把《公民权利和政治权利国际公约》中适用于香港的条文复载于其中,该公约的有关条文因而纳入香港本土法律。同一时间,英国政府修订了香港殖民地的宪制文件,使《公民权利和政治权利国际公约》的有关条文享有凌驾于其他香港法律的地位。这些发展开创了香港违宪审查的新纪元,此后香港法院可基于《公民权利和政治权利国际公约》及《香港人权法案》所载的国际人权标准,去审查香港本地的立法及行政行为。1997年香港回归后,香港特别行政区法院透过诠释《基本法》第39条,依旧凭据《公民权利和政治权利国际公约》与《香港人权法案》,继续行使违宪审查的权力。法院同时亦广泛采用国际人权法的判例和文献,尤其是《欧洲人权公约》的判例。

本文第三部分研究了香港特别行政区法院的一些相关判例,特别是较近期的个案,藉以说明香港法官如何运用国际人权法的规范和材料。在这些个案中,我们看到法院要求港府改革升中派位的计分制度,以保障男女平等;放宽男同性恋者肛交的刑法限制;捍卫在囚人士的投票权;确保内幕交易审裁处以至警方内部的纪律聆讯的程序,更能尊重当事人的权利;扩大有关禁止酷刑及其他残忍、不人道或有辱人格的待遇的人权规范的内容,以避免一罪两审;对于声称其回国后可能遭受酷刑的来港外国人士,也提供了可观的人权保障。

最后,本文第四部分提供了研究国内公法与国际人权法的互动的概念架构,并以此分析香港这个个案,指出它是兼具“立法”模式和“解释”模式的特征的一种混合模式,此模式有力推动了香港公法与国际人权法的汇流。笔者进一步分析了这种现象出现的几个缺一不可的先决条件,如《香港特别行政区基本法》的有关条文的字眼、《香港人权法案条例》的制定,以至香港特别行政区法院采用的释宪方法。本文最后指出,香港欠缺本土的宪法学传统和资源,以及“一国两制”下香港特别行政区的独特性,都是促成香港公法与国际人权法的汇流的因素。 |